あかりの価値は、「明るい」ということだけではありません。むしろ、日本の住まいは、均一に明るすぎて、あかりの持つ本来の価値を見落としています。

あかりには、人の気持ちに影響を与える力があります。人を活気づかせたり、落ち着かせたりすることができます。エネルギーを浪費する「単純な明るさ」を追うのではなく、省エネをはかりながら、「心地よい明るさ感」をつくることができれば、日本の住まいのあかりは、もっと豊かなものになるでしょう。

ここでは、省エネを意識しつつ、心地よい明るさ感をつくる方法を、3つほどご紹介しましょう。

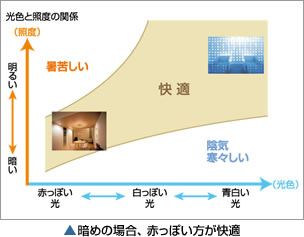

住宅では、一般的に、くつろぎ感が大切な寝室やリビングのあかりには、暖かな光色を用います。さらに、興味深いことは、あかりを暗くして用いる場合、白い光よりも暖かな光色が向いているということです。

白い光で暗くすると、あまりいい感じにはなりませんが、暖かな光色で、暗くすると、なかなか良い雰囲気になるのです。ろうそくのあかりを考えていただくとわかります。ですから、省エネで用いるには、暖かな光色が向いているといえます。電球色にして、調光する(あかりを暗くする)というのは、節電しながらも心地よい明るさ感を失わないひとつの知恵ではないでしょうか?逆に、活性化させたいときには、白い色で、ある程度明るめに使うと良いでしょう。あかりもTPOによる切替が重要です。

白い光で暗くすると、あまりいい感じにはなりませんが、暖かな光色で、暗くすると、なかなか良い雰囲気になるのです。ろうそくのあかりを考えていただくとわかります。ですから、省エネで用いるには、暖かな光色が向いているといえます。電球色にして、調光する(あかりを暗くする)というのは、節電しながらも心地よい明るさ感を失わないひとつの知恵ではないでしょうか?逆に、活性化させたいときには、白い色で、ある程度明るめに使うと良いでしょう。あかりもTPOによる切替が重要です。

LEDが出てきたことで、光色をひとつの器具内で変化させることが、比較的容易になってきました、これは、大きな技術的な変革です。今後、リビングのような多目的な空間は、子供が勉強するときは、白い色で明るく、大人が夜にくつろぐ場合は赤い色で暗めに。なんてことが、当たり前になってくるかもしれません。

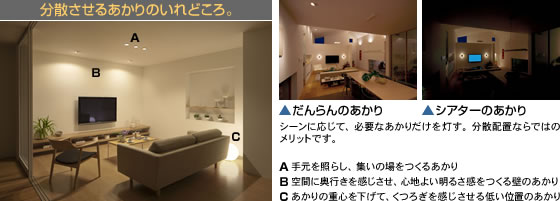

暗くすれば、それだけで、雰囲気が良くなると思っている人がいますが、それは間違いです。天井中央のシーリングライトを単純に暗くするだけではくつろげません。天井のあかりを暗くした分、視線の先の壁面を明るくしたり、床置きのスタンドをつけることで、ぐっと雰囲気が良くなります。試してみると、すぐわかります。バランスよく光を分散させて、ほどよい柔らかな陰影をつくることが、雰囲気の良いあかりをつくるのです。このためには、適度に小分けした光を分散配置しておくことが理想的です。光を中央だけに、かためたりすると、強い陰影が生まれ、かえって、まぶしくなってしまいます。

また、あかりを分散させると、生活シーンに応じて、不要なあかりは消しておけるので、かえって省エネにもなります。この光を分散配置する方法は、光環境の質の向上と省エネルギーを向上させる「多灯分散照明方式」として、照明学会が推奨している方式でもあります。

ただし、分散させるにも、あかりの入れどころには、ポイントがあります。下の写真を参考にしてみてください。

間接照明とは、壁や天井に光をバウンドさせて明るさを得る方法です。柔らかいやさしい光が、心地よさをつくり、くつろぎを演出してくれます。 また、少ない光で心地よい明るさ感を出すには、明度の高い壁や天井を照らすこの方法が有効です。 光は、それを受ける面があって、はじめて明るさを認識できるもの。視野内にある壁や天井の面をライティングすることで、空間の明るさ感を引き出すことができるわけです。

光は、それを受ける面があって、はじめて明るさを認識できるもの。視野内にある壁や天井の面をライティングすることで、空間の明るさ感を引き出すことができるわけです。

最近では、天井への間接光を取り入れたシーリングライトも登場しています。床面照度の数値以上に、心地よい明るさ感に包まれる印象をつくります。

「美しいあかりをつくるこつは、暗さをそこに内包させること」と、しばしば言われます。心地よい明るさ感をつくることは、これに似たところがあります。暗いところをつくりながら、心地よさは失わないように、暖かい光色を取り入れたり、光を分散させたり、間接照明を取り入れたりして、工夫します。

限られたエネルギーで、という節電の状況だからこそ、あかりの知恵を使うことを見直してみましょう。限られたあかりをやりくりし工夫することが、あかり文化を育むことにつながっていけば、と切に願っています。

(パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 崎山 昌治)